Simone, le voyage du siècle, biopic français consacré à Simone Veil, écrit et réalisé par Olivier Dahan, sorti en 2022.

Résumé

Lorsqu’on évoque en France le nom de Simone Veil, on pense immédiatement et presqu’exclusivement à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) qu’elle réussit à faire voter par l’Assemblée nationale, après un long et difficile combat, le 29 novembre 1974 (loi entrée en vigueur le 17 janvier 1975). Cette loi, véritable révolution des mœurs françaises, lui valut injures et menaces de mort de la part de l’extrême-droite mais aussi dans son propre camp.

Simone Veil était née Jacob, dans une famille bourgeoise d’origine juive mais non pratiquante et laïque. Son père, André Jacob, était un architecte reconnu, qui avait obtenu en 1919 le second grand prix de Rome. Sa mère, Yvonne Steinmetz, née en 1920, fille d’un fourreur parisien, était bachelière et étudiante en chimie, ce qui était rare à l’époque. Son mari exigera cependant qu’elle abandonne ses études et se consacre à sa famille.

Après la naissance de leurs filles, Madeleine (Milou) et Denise, la famille Jacob quitte Paris pour s'installer à Nice sur la Côte d'Azur. Un fils, Jean, naît en 1925. Simone, née en 1927, est la benjamine de cette fratrie.

En 1937, Simone entre en sixième au lycée de jeunes filles (lycée Albert-Calmette depuis 1962), où elle fait ses études secondaires jusqu'au baccalauréat (en 1944).

Arrive la déclaration de guerre. Lorsque l'armistice est signé le 22 juin 1940 par le gouvernement Pétain, la France est occupée mais Nice se retrouve en « zone libre ». Du fait de son statut, la famille Jacob se croit à l’abri des persécutions et, sans méfiance, Albert répond à l’obligation faite par le gouvernement Laval le 4 octobre 1940, de se faire « recenser » en tant que « juif ». La conséquence est immédiate : il ne pourra plus exercer sa profession d’architecte. Yvonne Jacob, la mère de Simone, passe alors ses journées à essayer de trouver de quoi permettre à sa famille de subsister et à ses enfants de poursuivre leurs études. C’est dans ces conditions difficiles que Simone passe son bac en 1944, tout en faisant partie des scouts où elle côtoie Nicole Clarence, cheftaine de son frère Jean et future résistante.

Le 3 septembre 1943, après la chute de Mussolini, les Allemands occupent l'Italie. Nice passe sous leur contrôle et la Gestapo commence sa sinistre besogne.

André Jacob, sentant la menace qui pèse sur sa famille, fait établir de faux papiers pour ses enfants.

Le 30 mars 1944, la veille des résultats du bac, alors que Simone va rejoindre des amies avec un copain pour fêter la fin des épreuves du baccalauréat, elle est contrôlée par des Allemands dans le centre-ville de Nice. Ceux-ci, comprenant que ses papiers sont faux, l’arrêtent et la conduisent à l’hôtel Excelsior. Le camarade à qui elle avait demandé de prévenir sa famille est filé et conduit sans le savoir les gestapistes à l’appartement des Jacob où ils interceptent toute la famille. Outre Simone, sont arrêtés sa mère Yvonne, son frère Jean et sa soeur Milou. Ils sont alors envoyés au camp de camp de Drancy, d'où les trois femmes partent pour Auschwitz. La dernière soeur, Denise, engagée dans la résistance, sera elle aussi arrêtée à Lyon et envoyée à Ravensbrück. Albert, le père de Simone et Jean, qui a tout juste 19 ans, seront eux aussi déportés et ne reviendront pas. Après avoir surmonté des épreuves inimaginables, avoir été déplacées de camp en camp (Auschwitz-Birkenau, Bobrek, Gleiwitz, Dora, Bergen-Belsen) et survécu à la "marche de la mort", Simone et sa soeur revinrent en France en mai 1945 sans leur mère Yvonne morte peu avant la libération du camp. Denise revint aussi mais ni leur père, ni leur frère dont elles ne purent jamais savoir comment ils étaient morts.

A son retour, Simone s’inscrit en droit en en Sciences Po. C’est là qu’elle rencontre son futur mari, Antoine Veil et l'accompagne, dans un premier temps, dans sa carrière.

Plus tard, renonçant à devenir avocate, et bien que déjà mère de famille, elle poursuit ses études de droit et devient magistrate. Après un incroyable parcours politique fait d’incessants combats en faveur de causes multiples pour lesquelles elle montre une ténacité exemplaire (statut des prisonniers politiques pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), statut des femmes dans les prions...), elle devient ministre de la Santé (1974-1976), fit voter la loi sur l’IVG (1974-1975), puis présidente du parlement européen (1979), membre du Conseil constitutionnel (1998), entre à l’Académie française (2008). A sa mort en 2013, elle est inhumée au côté de son mari au cimetière du Montparnasse. En 2018, ses restes sont transférés au Panthéon.

Mon opinion sur le film

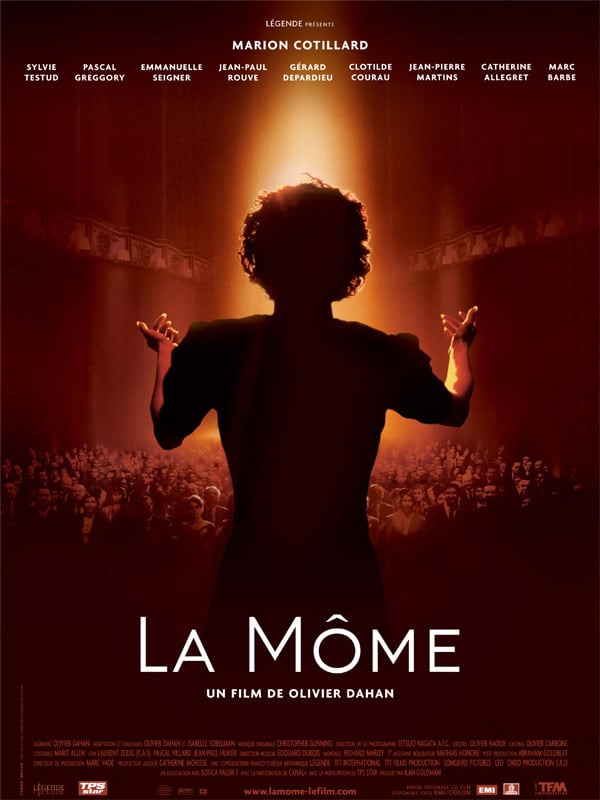

Déjà, en soi, le titre du film est mal choisi. Il aurait été plus approprié, à mon avis, de l’intituler tout simplement Simone Veil car on ne sait pas de quelle Simone il s’agit. En outre, on peut se demander pourquoi « le voyage du siècle » ? « Les combats d’une vie » eut été plus judicieux. Le choix de l’actrice ensuite : Elsa Zylberstein, malgré des couches de prothèses et de maquillage, a beau faire tout son possible pour ressembler à Simone Veil, en copier les mimiques et essayer d’en prendre la voix, cela sonne faux. Là aussi, l’erreur a été de vouloir singer un personnage plutôt que de le recréer, comme se fut le cas, par exemple, pour l'excellent film d'Anne Fontaine Présidents. Une autre solution eut été de ne jamais filmer l’actrice en gros plan. Cela marche très bien quand on voit l'actrice de loin, de dos, à contrejour ou en silhouette mais, hélas, de face, le trucage est grotesque et, à la limite gênant. Le montage du film enfin est catastrophique, avec ses incessants flashbacksqui donnent le tournis.

Il reste néanmoins de ce film une redécouverte de l’action de cette extraordinaire personnalité aux idées de gauche qui refusa toujours de plier devant les compromis que tentèrent de lui imposer ses pairs et fit faire de grands pas à notre société.